三通目:2024年11月19日

祈りは無意味じゃない

※一部に自死に関する言及が含まれます。

ご自身の精神状態を考慮したうえで、ご覧いただくかをご判断ください。

金子由里奈さま

お手紙ありがとう! なんだか偉そうな感想だけど、金子って見るたびに文章がうまくなっていって、しかもそれが私には書けないと思っちゃうような方向性の凄みを伴って進化しているから、いつもハッとさせられます。今回も読みながら「こう書く自由もあるんだ」という気づきがいっぱいあって最高だった。そういう、「書くことの自由」を見せてくれる文章が私は大好き。自分の持っている「型」を取っ払ってくれるような気がするから。金子の文章で言うと、「これ文章としては比喩として解釈される種類の表現だけど、金子の中では何も比喩じゃないんだろうな」と感じられる表現の豊かさ、美しさにはいつも惚れ惚れしちゃう。普通に見習いたい(真似しきれないけど)。金子には金子にしか分からない大切な経験の蓄積があり、それがあなただけのエクリチュールになっているんだな、と伝わるところ、とても素敵です。

質問にも答えてくれてありがとう。金子が人の雰囲気についてわからないと言うのはちょっと面白い。大勢と一対一でも違うと思うけど、どちらでもピンとこないのかな。私も大勢だと雰囲気って分からなくなっちゃうんだけど、一対一だとそれなりに感じられるものがあって、言葉にならない部分でつながりが生まれる感覚は嫌いじゃないです。自分はASDスペクトラムで、相手がどういう気持ちなのかを「察する」っていうのはほとんど無理なんだけど、相手がどんな人なのかを自分で解釈する感じだね。「この人ローな話し方だけど実は熱い人なのかな」みたいな。やっぱりお茶やコーヒーを囲んで時間をかけて話をするのが大事なのかな。またお茶しよう。まだ誕生日プレゼント渡せてないし(汗)。

物に雰囲気があるというのはとても分かる話です。私が何年も前に学芸員資格の勉強をしていたとき、実習担当の学芸員さんから怖い話を聞いたことがある。いわく、とある旧日本軍の軍人の遺品がネットのオークションか何かに出品されて、地域の資料館がまとめて買い取ったことがあった。それをその学芸員さんがまとめて保管室に置いていたら、ちょうど学芸員実習に来ていた学生さんが、「保管室にずっと立っている軍服の人は誰ですか?」と聞いてきたんだって。もちろん何も伝えていないのに……。

その学芸員さんは、「あれから、物のオーラがかつての持ち主の形になる、みたいなことがあるのかなあと思うようになった」と話していた。私はそこまでの感覚は持っていないけど、確かに物のオーラみたいなものに気圧されて「あ、立ってられない」と感じることはあるんだよなあ。特に相性が悪いのは、上野の東京国立博物館・東洋館の、ミクロネシアのコーナー。あそこはなんだろう、HUNTER×HUNTERみたいな表現を使うと、物に込められた念の当たりが強いというか、エネルギーの質が違う気がして、長時間見ていられない。

でもあれは私との相性がどうこうってだけの話でもなくて、本当はその土地で一生を終えるはずだった特別な道具を、遠い異郷の博物館に納めている、その状況そのものとの相性のせいなのかもしれない、とも思う。博物館は好きだけど、罪深い施設であることは間違いないしね。東京国立博物館にしたって、常設展で1行たりとも秀吉の朝鮮出兵やそれに伴う朝鮮人陶工連れ去りに言及することなく美しい「国産」の焼き物を並べている(国立博物館は何ヶ所か行っているけど、これに言及しているところを見た試しがない。九州すら言及しない)。アイヌの部屋と琉球の部屋はいっしょくたで狭い。ひどいありさまだ。

そして修学旅行で空也上人像を見たときも、ゼミ旅行で平泉の中尊寺金色堂を見たときも、ガラスケース越しに見るとなんだか「見せ物」感があって、この内側にいるのはどんな気分なんだろうと考えてしまった。もちろんガラスは保護のために重要だから全部やめろとは言わないし、それで展示された神仏のすばらしさがそこで損なわれるわけでもないんだけど(中尊寺金色堂はちょっと忘れられないだろうな)。ただ祈りの対象であることと「見られる」ものであることは似ているけど違うはずで、祈りや弔いの領域にあるはずのものがガラスケースで覆われているのは……意味の変質とまではいかなくとも、複雑な気持ちになる部分はある。保全もね、保全も大事なんだけどね。

金子は博物館、好きですか? もしよかった展示や逆に相性が悪かった展示、印象に残っている品があれば教えてほしいな。

さて、金子にもらった質問は、私の幽霊観・死生観でした。私は子どもの頃からずっと、幽霊とかそれに類するものが怖いです。霊感とかがまったくないからこそ怖いし、霊感がないことに感謝もしてる(見えないものが見えてしまう主人公が活躍する漫画は『BLEACH』筆頭にいくつか読んだけど、霊感に憧れたことはマジで一秒もない)。小学生の頃はキジムナー(沖縄の妖怪)が怖くてなかなか風呂に入れなかった。冷静に言えばキジムナーが南関東に来るって相当考えづらい話なんだけど、当時はマジでうちに来ると思ってたんだよなあ。

それでも実話系怪談は大好きで、古くは『新耳袋』から最近は『山怪』まで、いろいろ読みました。今は一人暮らしで本当に何かあってもどうしようもできないから、怖い話はシャットアウトして、YouTubeですら流さないようにしています。私が誠実に応じられない以上、ちょっとでも見えない存在に無礼に呼びかけるようなことをしたくないからです。びびりというか敬意というか、まあ、どっちもだね。

私はこういう感じの人間なので、ある次元においてその場に実在しているものとしての幽霊と交渉できる人間ではないんだけど、概念としてはいると想像しうる幽霊、すなわち死者の意志について考慮に入れて集団の意思決定を行うべき、という意見を熱烈に持っている。えー、具体的に言うと、「実際今ここにいます」って見える人が教えてくれたとしたら私はビビって逃げ出しちゃうけど、かつて事故が起きて労働者が亡くなったことを示す石碑を潰す計画があったら絶対に反対する、みたいな感じです。あんまり幽霊に向き合えてない気がしてきたな。でもこれが私の限界。

どうやって死にたいかっていうのはすごく難しい質問だ。ごめん、ここから先は結構暗い話になるかもしれないけど、そこについて、私に希望はない。それはwishという意味でも、hopeという意味でもそうだ。かなり明確に、ただなるようにしかならないと思っています(仮に自殺だとしても、きっとそれは変わりません/やるときはきっと決意ではなく衝動のもとにやる気がするから)。私は多分、自分の死を自分が望む形にするような選択肢を持たずに死ぬでしょう。医療介入に関する意図を病院に伝えられるような立場の相手もいないわけで、部屋で孤独死するにせよ、病院に入るにせよ、死もそれを巡る状況も、私の希望を汲んではくれない。だからあんまり、「こう死にたい」って考えたことがないです。考えても無駄だから考えないし、浮かびもしないって感じ。

死んだあと、生まれ変わりたくないし幽霊にもなりたくないのは本当にその通りだね。私は誰にも世話されなくなっても残り続ける石のお墓を持つことが長い間夢だったけど、どうやらそれが叶えられる可能性もなさそうだから、マジで持てる希望ってない。この世はもう懲り懲り。文字という存在は愛しているし、人間が積み上げてきた歴史にあらゆる場所で触れられたのはすばらしい経験だったけど、もう本当にあまりに自分と世界との間の不和が大きすぎて疲れてしまいました。ただ自分が一撃で解脱できるほど徳の高い人間だとも思ってないので、いずれ死んだらしばらくは地獄で閻魔の書記でもやろうかな。地獄に職業選択の自由ってなさそうだけど。

中世に盛んに描かれた仏教絵画に、二河白道図(にがびゃくどうず)というものがあります。怒りや憎しみの象徴である火の河、執着の象徴である水の河がごうごうと流れるなかに、細い白い道があって、それが阿弥陀信仰の道なんだよね。阿弥陀様を信じることで、人はそこにたどり着いて、怒り、憎しみ、執着を抜け出して極楽往生できるらしい。同じモチーフの絵がいくつもあって、お寺に伝来する宝物もあれば、庶民が聞くような説法の道具にされていたものもあるようです。

初めてこの絵を見たのもやはりどこかの博物館でのことだったのだけど、解説を読んで、ああ私は火の河からも水の河からも逃げられないなあと思った。それが当たり前だからこそ二河白道図が必要とされるんだろうけど、それにしても。怒りも憎しみも執着も私が生きることを支えてくれているエネルギーそのもので、やっぱり全部捨てられない。

あの絵を見ていると、中世の人間が捨てたくても捨てられなかった怒りや憎しみや執着ってなんだろう、と考えたくなります。遠い日にこの絵の前にいた誰かについて想像する。それはたとえば、こんな人かもしれない――京都の町外れで物乞いをしていると、何か鞭を持った男に怒鳴りつけられる。どうやら偉い人が通るからどけと言われているらしい。もたついていると、男は容赦なく実力行使に出る。鞭が激しく背中に当たり、土埃の中で脛巾を巻いた足が蹴り付けてくるのを、必死に両腕でかばいながら、その指越しに相手の顔をうかがうと、まるで汚物でも見るみたいにこっちを侮蔑した表情がわかる。それでも待つしかなくて、ひたすら腹に食い込むつま先が止むまで耐えて、やっと隙ができたら慌てて荷物をまとめて逃げていく。

夕方、ぼろぼろの身体で壁もないような家に戻る道すがら、道端で二河白道図を吊るした怪しい坊主が絵解きをしている。後ろの方でひっそり話を聞く。同じようにして死んだ仲間や身内を思い出して、自分もこの感情を捨てられたら楽になれるだろうかと思うけど、それでも憎悪を捨てられない。その葛藤が自分の底にあると気付かされる。そういう一日を、繰り返して生きている人。

この話はあくまで想像だけど、でも実際に存在した誰かにはかすっているかもしれない。そういう人たちの魂が今は安寧のなかにあればいいと思う。今よりずっと暴力がむき出しだった時代を身を捩って生きた人たちが、もう痛みも屈辱もない場所で、穏やかに眠っていたらいい。そして私も、数百年後の誰かにそうやって安寧を祈ってもらって、それでどこかで救われるのかもしれない。だからそれでいいんだ。祈りは無意味じゃない。そして、その日が来るまで私は火の河水の河に溺れていてもいい。安らかに死ぬより、死んだ後まで足掻くために文章書く。そういう人生なんだと思ってる。

……というのはかっこよすぎるか? まあ人生なんかかっこつけてなんぼだよな。

切り替え!(金子のパクった/ちなみにH/Kは使ったことないです)ヘルパーの仕事まじでお疲れさま。人と密に関わる仕事は楽しくても辛くてもカロリー使うよね。利他はバランス、それほんとその通り。ていうかここで緑谷出久(読者向け注:『僕のヒーローアカデミア』の主人公)の話が出たけど、ヒロアカってマジで「なんでもできる個人の莫大な利他で成り立ってる社会じゃだめなんだ、みんなで一歩ずつ勇気を出さなくちゃ」って話だったよね。原作では出久の原点はオールマイト、オールマイトの原点はアンパンマンで、まさにそこって繋がってるし。金子の言う通り、誰もがヒーローになれる、っていうメッセージだけじゃダメで、ヒーローじゃなくたって利他はやれるしすでにやってんだよ、って話をもっとする必要がある。あと、利他と利己ってかなり曖昧だと思ってるから、そこをぱきっと分かれるもんだと解釈するのもなんか違うよな〜って。

まさにこの間、東大パレスチナ連帯キャンプでスピーチしてきました。別にスピーチじゃ拍手も歓声も起きないから(それが普通/そのあとの太田ステファニー歓人さんのときにはさすがにgrooveすごくて歓声起きてたけど)、なんか大丈夫だったかなあこれ、と不安な気持ちで戻ってきたら、一緒にいた友達が泣いてて、あ、なにか伝わってたならよかったな、と思った。運営の学生さんが両手を握ってありがとうございますって何度も言ってくれた。学生さんからしたら「応じてくれてありがとう」だったのかもしれないけど、正直呼ばれて出て行っただけの私よりこの場を生み出したあなたたちの方がよっぽどすごいんだよ、私からしたらあなたたちに呼びたいって思ってもらえたこと自体がすごく背筋の伸びる経験だよ!って思って、もっともっとありがとうの気持ちになったなあ。利他っぽいけど利己、直近だとこれかもしれない。

そのあとその学生さんがそろーっと近づいてきて「あの……デーツ食べますか?」って聞いてきたの面白かったな。デーツ苦手でごめんな。私は持っていたクリーム玄米ブランをあげました。もっといいものあげられればよかったなあ。気が利かない大人でごめんね、って後でちょっと思った。

金子は最近、「大人として頑張ろう!」って思ったことありますか? あったらぜひ教えてください。

そして金子、われわれの家の近所にあったスーパーはイズミヤではなくいなげやだよ! イズミヤってどっかで聞いたことあるけど行ったことないなって思って調べたら、関西限定のチェーンだった。ここで金子の思い違いには多分京都時代の記憶が流入してるのかなと予想、なんか人生の地層を感じて素敵。あの道、まっすぐで歩きやすくて楽しかったね。今は何の偶然か、私も金子もアップダウンの多い街に暮らしているから、なおさら懐かしいです。

私の好きな道路はなんだかんだ夜の新宿かも。友達と会ってまだ遊び足りないとき、新宿から数駅くらい歩いたりするのが好きなんだけど、あのへんはどこまで行っても明かりがあるし、ちょっと行けばすぐ線路が見えて迷っても大丈夫って思えるのがうれしい。新大久保の方に行って韓国コスメでいっぱいのドンキを見たり、東中野の方に行って路地をのぞいたり、何でもできる。あと、結構な年齢まで私は夜の街を終電近くまで徘徊……なんてことを許してもらえない身だったから、今の自分はどこだって行けるんだって確認して喜んでる気がする。新宿ってムカつくけど、でも私が何してても優しく放置してくれるとこ、居心地いいです。

わー、書きたいことが多くて思うがままにやってたらもう6000字です。今回はいったんここらへんで締めとこう。もうすぐ午前二時半だし。返事になってるかな? 今回も質問はいくつか入れてみましたが、答えたくないやつはスルーでオッケーだからね。

では、おやすみなさい。

高島鈴

・ポケモンカード

みんながアプリ版ポケモンカード(「ポケポケ」)にハマってる横で、紙のポケモンカードに一人でハマってます。一緒にやってくれる友達がいないからいまだに一度もプレイできてない。このままじゃただのコレクターだあ……(まあそれも楽しいんだけど)。

・コアオバト『ひとりで旅をせざるをえない他星人が地球でたくさんの美しいものを見れるよう祈っている』

東大パレスチナ連帯キャンプで、イラストレーターのNさんがふと声をかけてくださって、「高島さんに読んでほしいです、荷物にならないようなら」とこのZINE一冊をくれて、そのまますぐいなくなってしまった。家に帰ってしばらく表紙を眺めていたんだけど、ちょっと開いてみたら、胸にぐいっと迫ってきてちょっと泣きそうになった。意見は違うところもたくさんあるけど、発達障害を持つ人間のさびしさをこうやって掬い上げてくれる人がいることに救いを感じた一冊でした。最後に宮沢賢治の詩が引用されているんだけど、それもすごかったな。賢治のさびしさって、確かにASDのさびしさと響き合うかも、と思った。

・部落解放運動史の勉強がしたい

社会運動、特に部落解放運動の中で歴史学がどう利用されたかってことに今すごく興味がある。絶版になってる本が多くて結構困ってるけど、ちびちび勉強したい。

・小田急のもころん

わが故郷町田を通る小田急線のマスコットうさぎ。最近下北沢駅の構内にかなり高額なガチャガチャ(アクリルスタンド、500円)が設置されているのを発見、その場でわざわざ自販機で飲み物買って小銭作ってまでガチャを回しました。めっちゃかわいい。最高。

金子由里奈(かねこ・ゆりな)

1995年、東京都生まれ。映画監督。

立命館大学映像学部卒。立命館大学映画部に所属し、これまで多くのMVや映画を制作。

自主映画『散歩する植物』(2019)が第41回ぴあフィルムフェスティバルのアワード作品に入選。

長編『眠る虫』はムージックラボ 2019でグランプリを獲得。

2023年に『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』が公開。

高島鈴(たかしま・りん)

1995年生まれ。ライター、パブリック・ヒストリアン、アナーカ・フェミニスト。

著書に『布団の中から蜂起せよ』(人文書院)、共編著に『われらはすでに共にある 反トランス差別ブックレット』(現代書館)がある。

現在は小説「ゴーストタウン&スパイダーウェブ」(太田出版)をWeb連載中。

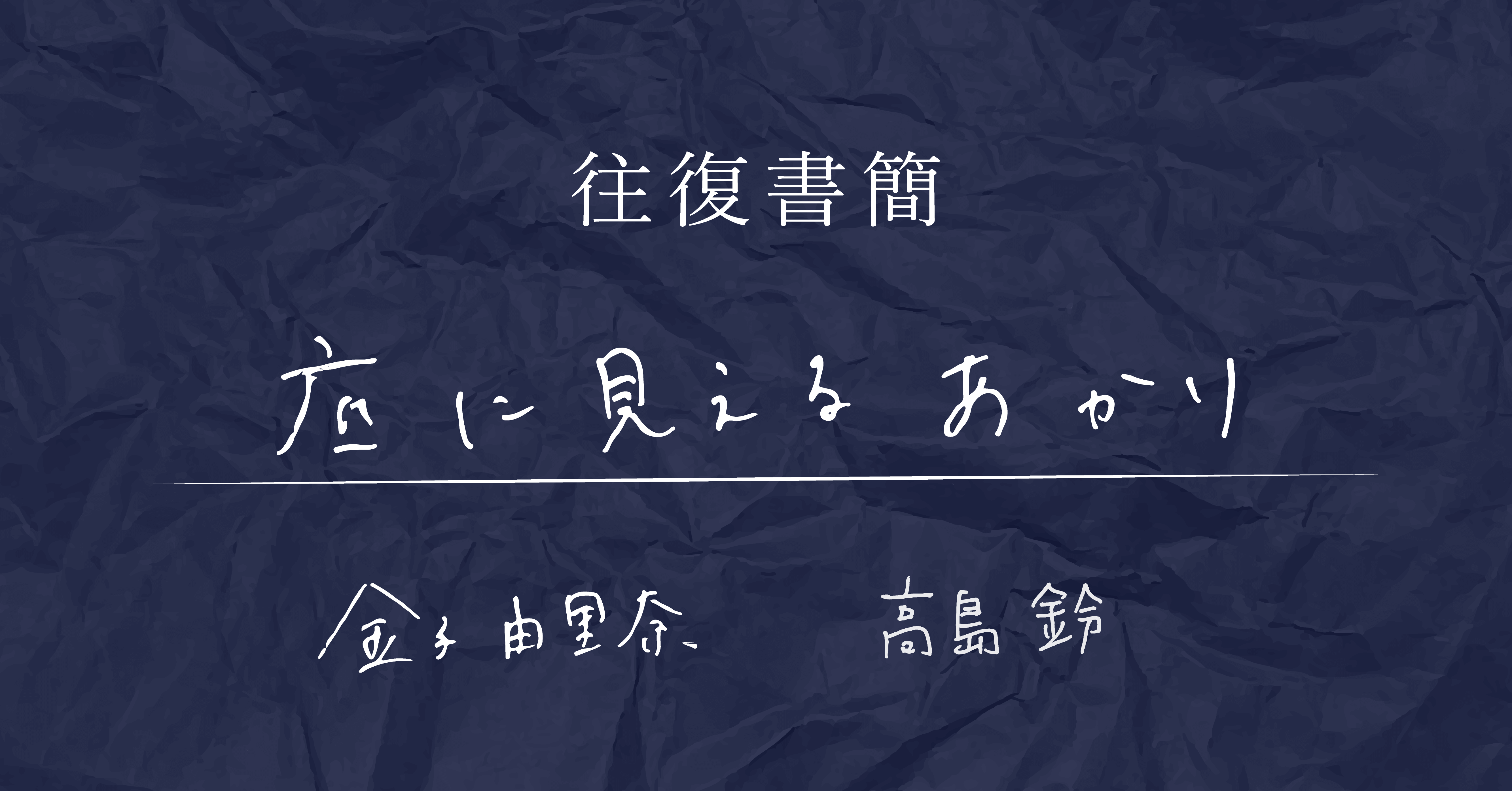

『底に見えるあかり』

高島鈴・金子由里奈